技术原理

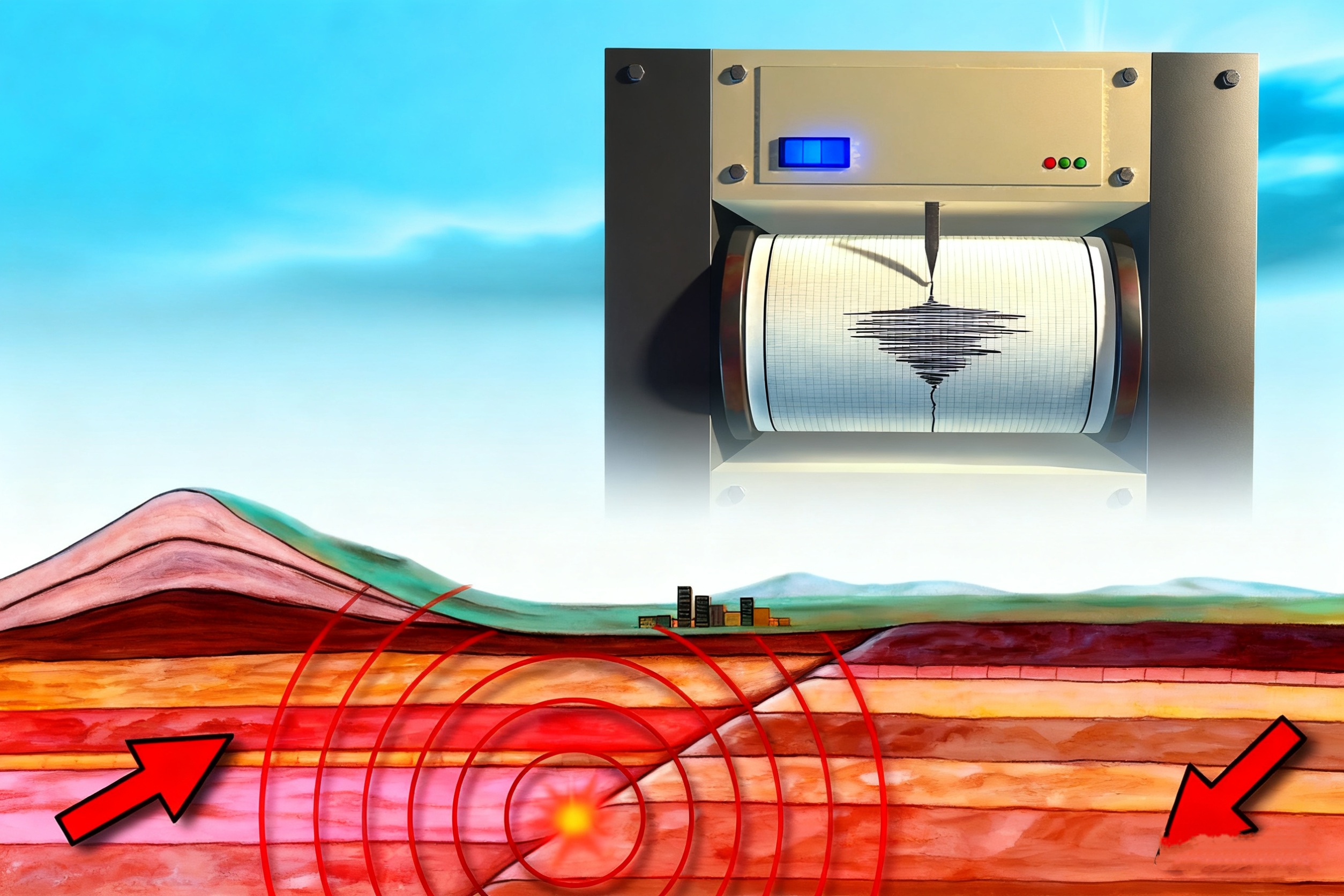

分布式光纤声纹解调技术基于分布式光纤声波传感(DAS)技术,通过激光与光纤介质的相互作用实现对井下微地震信号的高精度感知。其核心原理可分为三个关键环节:

1. 激光散射与应变感知

2. 相位解调与信号提取

3. 分布式定位与成像

地震

系统特点

相比传统井下微地震监测手段(如检波器阵列、压电传感器),分布式光纤声纹解调技术具有以下显著优势:

技术指标 | 性能参数 | 优势描述 |

分布式监测能力 | 单光纤覆盖40公里,空间分辨率3.5米 | 无需部署大量单点传感器,可实现井下全段无缝监测,尤其适用于长距离油气井、矿井等场景。 |

环境适应性 | 耐高温(>200℃)、高压(>100MPa) | 光纤材质耐化学腐蚀、抗电磁干扰,可在井下复杂环境中长期稳定工作,解决传统电子设备易失效问题。 |

信号质量 | 信噪比(SNR)≥50dB,频率响应0.01Hz~25kHz | 可捕捉微弱微地震信号(如页岩气水力压裂产生的微裂缝振动),支持P波/S波到时差分析,提升震源定位精度。 |

成本效益 | 复用现有通信光缆,部署成本降低60% | 无需额外铺设专用传感线路,利用油田、矿井已有的光纤网络即可实现监测,大幅降低工程投入。 |

实际应用案例

油气田水力压裂监测

在页岩气开发中,该技术可实时监测压裂过程中产生的微地震事件,反演裂缝扩展方向与密度。例如,某油田通过10公里井下光纤部署,成功定位200余次微地震事件,定位误差≤5米,为压裂方案优化提供了数据支撑。

矿井地质灾害预警

2024年山西省巨灾防范工程中,采用分布式光纤系统对煤矿井下断层活动进行监测,通过分析微地震频次与能量变化,提前14天预警了一起潜在顶板垮塌事故,避免经济损失超千万元。

地震科学观测

2021年在合肥紫蓬山利用分布式光纤声纹解调技术部署40公里光纤阵列,成功记录安徽定远2.3级地震、菲律宾6.6级地震的远场信号,验证了该技术在天然地震与人工微地震监测中的通用性。

地震波波形显示

发展前景

技术升级方向

应用场景拓展

产业化潜力

目前该技术已实现国产化突破,设备成本较进口产品降低50%以上。预计2025-2030年,井下微地震监测市场规模将达百亿级,其中光纤传感技术占比有望超过40%。

总结

分布式光纤声纹解调技术通过“光-机-电-算”深度融合,打破了传统井下监测的空间与环境限制,成为油气开发、矿山安全、地质研究等领域的关键技术支撑。未来随着特种光纤与人工智能的结合,其在“透明地球”与“智慧能源”建设中的作用将进一步凸显。