重要场所(如军事基地、核电站、政府机关、机场、文物保护单位等)的周界安防需满足高精度、低误报、抗干扰、全天候等核心需求。分布式光纤传感技术以“光纤为传感器”的独特架构,通过监测振动、应变等物理量实现入侵探测,成为传统安防手段的升级方案。以下从具体应用方式、技术优势及典型案例三方面展开阐述。

核武库

水利枢纽工程

具体应用方式:从“光纤部署”到“智能识别”的全链路方案

分布式光纤传感技术在周界安防中主要通过振动实现入侵探测,其核心是利用光纤对外部扰动的高灵敏度响应,结合算法识别入侵行为类型(如攀爬、挖掘、车辆闯入等)。具体应用可分为部署模式与技术实现两大层面。

1. 部署模式:因地制宜的光纤布设策略

根据周界环境特点(如地形、防护等级、隐蔽性需求),常见部署方式包括:

埋地式:将光纤埋设于周界地表下20-1250px,通过感知土壤振动识别挖掘、踩踏等入侵行为。适用于开阔区域(如军事基地外围、核电站隔离区),隐蔽性强,可避免人为破坏。

附着式:将光纤沿围墙、围栏、铁丝网敷设(如采用专用夹具固定),监测攀爬、翻越、剪切等直接作用于物理屏障的行为。适用于已有围墙的场所(如政府机关、监狱)。

管道式:将光纤穿入PVC管后沿周界布设,兼具防护与传感功能,可抵御鼠类啃咬或极端天气侵蚀,适用于多雨、多鼠患地区(如南方机场、港口)。

2. 技术实现:基于散射原理的入侵探测机制

周界安防中最常用的技术为基于瑞利散射的分布式声学传感(DAS)和基于布里渊散射的应变传感(BOTDR/BOTDA), 它以光纤为传感介质,可长距离连续监测且无盲区。外界入侵引发的振动会改变光纤内瑞利散射光的相位与振幅,系统通过解调信号,能实时识别入侵类型并精准定位,为机场、边境线等大型周界提供全天候安防预警。

技术优势:超越传统安防的“六大核心竞争力”

相较于红外对射、微波雷达、视频监控等传统手段,分布式光纤传感技术在周界安防中展现出显著优势:

全区域无盲区监测

抗干扰与低误报率

隐蔽性与抗破坏性

定位精度与实时响应

全天候与低运维成本

多参数融合监测

跨海大桥

典型案例:重要场所的“隐形防线”实践

军事基地周界安防

应用场景:某军事禁区周界长15公里,地形复杂(包含山地、沼泽),需防范非法潜入与无人机侦察。

技术方案:采用埋地式DAS系统,光纤埋深750px,结合“振动+声音”双模识别算法,可区分人员步行、车辆行驶、无人机螺旋桨声等目标。

效果:系统部署后实现零误报,成功预警3起夜间非法入侵事件,定位精度达1米,响应时间0.6秒,较传统微波雷达误报率降低95%。

核电站周界安防

应用场景:某核电站外围30公里隔离区,需抵御恐怖袭击、恶意破坏(如挖掘管道、撞击围墙),同时需抗强电磁干扰(核电站内部设备辐射)。

技术方案:沿围墙敷设附着式温度传感光纤,结合DAS振动监测,形成“双重防线”;光纤采用铠装保护,耐受-40℃~70℃极端温度。

效果:定位误差<0.5米,在2023年台风期间仍稳定工作,误报率<0.05次/天。

核电站

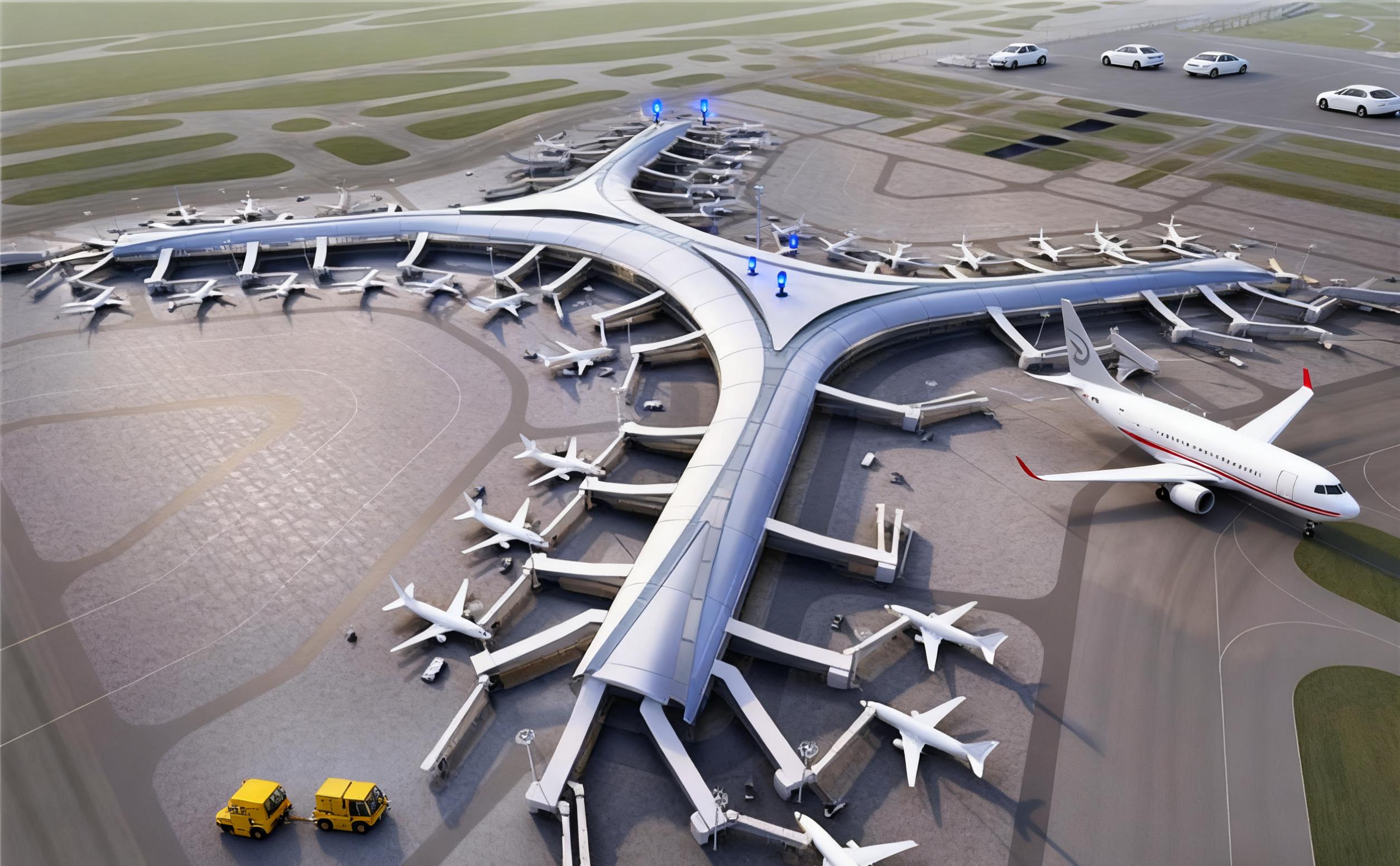

国际机场周界安防

应用场景:某国际机场航站楼及跑道周界25公里,需防范人员闯入、车辆非法进入跑道,同时避免对航班通信(无线电信号)的干扰。

技术方案:采用管道式DAS+视频联动系统,光纤穿入PVC管沿跑道围栏敷设,当监测到异常振动时,自动触发附近摄像头抓拍,通过AI算法确认入侵类型(人/车/动物)。

效果:2024年成功拦截2起翻越围栏事件,从振动探测到视频确认耗时<10秒,未影响航班起降;系统抗电磁干扰能力通过民航局认证,可在飞机起降高频无线电环境下稳定运行。

国际机场

总结与未来趋势

分布式光纤传感技术通过“物理感知+智能算法”的深度融合,为重要场所周界安防提供了高可靠、低维护、全天候的解决方案。其核心价值在于将传统“被动防御”升级为“主动预警”,并通过隐蔽性部署、抗干扰能力适应复杂场景需求。未来,随着AI算法的迭代(如基于深度学习的多目标行为识别)和光纤传感灵敏度的提升(如纳米级应变监测),该技术有望在周界安防中实现“入侵类型精准识别+威胁等级自动研判”的智能化升级,成为守护重要场所安全的“神经末梢”。